はじめに:今回の比較ポイント

オーディオインターフェースを選ぶときに迷いやすいのが「コスパか、それとも音質か」。

私はこれまで Apollo Twin USB を愛用してきましたが、約3万円台で高評価を得ている MOTU M2 に注目し、実際に聴き比べてみました。

値段があまりに違いすぎるので、比較として引き合いに出すのが正解なのかはわかりませんが、公式が数十万クラスのDACを使用していると謳っているので、ガッツリ比較しました。

結論を先に言うと、

音質にフォーカスするならば、Apollo Twinのほうが入力音、再生音ともに良いです。結構違います。(当然っちゃ当然)

ただ、M2の音質や使い勝手の良さなども無視することはできません。

そのうえで、私の使い方としては以下の通り

- 手軽さ・外録用途なら M2

- 表現力重視・据え置き制作なら Apollo Twin USB

両者比較ののち、M2を使用してみての感想も紹介していますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。

製品概要

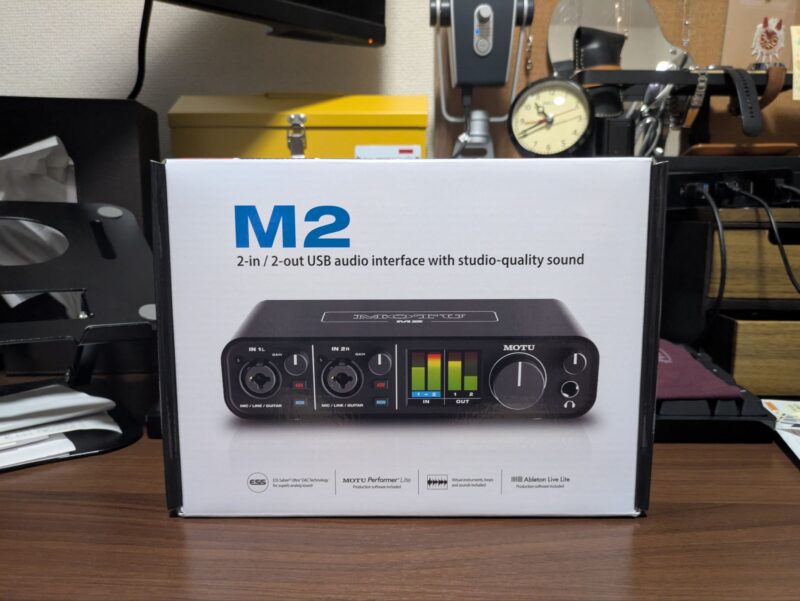

MOTU M2の特徴

🎧 音質

- ESS Sabre 32 Ultra DAC搭載

高級オーディオ機器にも使われるDACを採用しており、非常にクリアで低ノイズの音質。 - 24bit / 192kHz対応

プロ仕様のハイレゾ音質で録音・再生が可能。

🎚️ 入出力

- 2イン / 2アウト

マイクや楽器を直接接続できるコンボジャック×2。 - ループバック機能

配信や録画で「PCの音+マイクの音」をまとめて扱える。

📊 操作性と表示

- 高精細LCDディスプレイ

レベルメーターが見やすく、調整がしやすい。 - 独立したボリュームコントロール

ヘッドホンとスピーカーの出力を個別に調整可能。

⚡ 接続と互換性

- USB-C接続(バスパワー駆動)

別途電源不要で、ノートPCとのモバイル環境でも使いやすい。 - Windows / macOS / iOS対応

幅広い環境で使用可能。

🚀 レイテンシー

- 超低レイテンシー設計

演奏や配信で違和感のないモニタリングが可能。

UAD Apollo Twin USBの特徴

🎧 音質と変換

- 最高24bit / 192kHz対応

プロ仕様の解像度で録音・再生が可能。 - Unison™プリアンプ技術

実機マイクプリやギターアンプのキャラクターをリアルに再現。マイクやギターを接続すると、ハードウェアのような質感で録音できる。

🎚️ 入出力

- 2イン / 6アウト(モデルにより異なる)

マイク/ライン/Hi-Z対応のコンボジャックを搭載。 - ADAT入力対応

外部機器を増設してチャンネル拡張も可能。

💻 DSP処理

- UAD-2 DSP搭載

Universal AudioのプラグインをPCのCPUに負荷をかけずにリアルタイムで使用可能。 - ビンテージコンプレッサー、EQ、テープシミュレーターなど、アナログ機材を再現した高品位プラグインを使える。

📊 操作性

- 大型ノブ+操作ボタン

入出力レベルやモニター音量を直感的に操作可能。 - LEDメーター

レベル確認がしやすいシンプルな表示。

⚡ 接続と互換性

- USB 3.0接続(Windows専用モデル)

Mac版はThunderboltですが、Twin USBはWindowsユーザー向け。 - バンドルソフト付き

代表的なUADプラグインをセットで利用可能。

🚀 主なメリット

- 実機に近いアナログ感のある音作りが可能

- 低レイテンシーでリアルタイムにエフェクトをかけながら録音できる

- コンパクトながらプロスタジオクオリティを実現

スペック比較表

| 項目 | MOTU M2 | UAD Apollo Twin USB |

|---|---|---|

| 価格帯 | 約3〜4万円 | 約10〜12万円(プラグイン込みでさらに高額に) |

| 接続方式 | USB-C(Win/Mac対応) | USB 3.0(Windows専用) |

| 入出力 | 2イン / 2アウト | 2イン / 6アウト(ADATで拡張可) |

| 音質 | ESS Sabre32 DAC搭載、24bit / 192kHz | 高品位AD/DA、24bit / 192kHz |

| プリアンプ | 高音質だがシンプル | Unison™プリアンプ搭載(実機サウンド再現) |

| エフェクト処理 | PC側で処理(外部プラグイン利用) | UAD-2 DSP搭載 → 本体でプラグイン処理 |

| 付属ソフト | Cubase LE、ソフト音源など | UADプラグインバンドル(ヴィンテージ系中心) |

| モニタリング | 超低レイテンシー | DSP処理でリアルタイムエフェクト+低レイテンシー |

| メーター表示 | カラーLCDメーター、視認性◎ | LEDメーター、シンプル |

| 用途イメージ | 配信、DTM入門、中級者向け | プロ志向のDTM、ミックス、レコーディング |

| 携帯性 | コンパクト・軽量 | やや重め、据え置き向け |

なんと価格差は3倍強…

音質の比較

リスニング環境

リスニング環境は以下の通りです。

せっかくなので、私のDTM機材を紹介しているページも貼っておきます。

- スピーカー:FOCAL Shape 40

- ヘッドホン:SENNHEISER HD490 Pro

- マイク:NEUMANN TLM102

- ギター:FURCH G23 ERCT(L.R.Baggs Lyric 搭載)

DAC(再生音)の感想

再生音の比較は環境音を使用しました。

POP音楽などを聴くよりもわかりやすくなるのではと思いましたが、これがビンゴでした。

ヒーリング用で購入したのですが、想像をはるかに超える音質に感動して、なんでもないときでも聴いています。YouTubeで長尺動画選ぶよりも効果あります。ぜひお試しあれ。

ADC(入力音)の感想

Apollo Twin USBを使用したオリジナル音源と、M2を使用した音源を聴き比べました。

価格差を見れば当たり前ですが、やはりApolloのほうが入力音は綺麗で、音の質感が良く表現できているなという印象を受けました。

正直なところカジュアルな再生環境(スマホなど)では差はわかりませんでした。

機能と使いやすさ

専用ソフトウェア

UAD DSPの強み

Apollo Twinの大きな魅力のひとつは、やはりUAD DSPを搭載している点です。

リバーブやコンプレッサーなど複数のプラグインをノンレイテンシで動作させられるため、演奏中でもストレスなく快適に使用できます。

しかも、そのプラグインは業界で定評のある名機をシミュレートしたもの。

演奏しながらプロの機材を使っているかのような感覚を味わえるのは大きなメリットです。

一方、M2には専用のDSPや独自ソフトウェアは付属していません。

そのため、エフェクトをかけたい場合はDAW上で入力に処理を加え、ループバックを利用する形になります。

もっとも、この方法ではどうしても入力音と再生音にバッファが生じるため、演奏時にタイミングのずれを感じることがあります。

取り回しについて

外部アプリとの互換性

M2はインプットのみでもループバックでも互換性あり

M2はインプットのみでもループバックでも問題なく動作し、外部アプリとの互換性も高いです。

UAD Consoleのような専用アプリケーションはありませんが、ドライバをインストールするだけで使用できるシンプルな構造になっています。実際に配信アプリや音声チャットアプリでも問題なく認識されました。

Apollo Twin USBはDiscordやOBSで認識しない

一方、Apollo Twin USBは基本的に音楽制作用に設計されているため、

DiscordやOBSといった配信用アプリとの連携が難しいのが現状です。

デバイスとしては選択できるものの、入力音やループバックの使用は困難で、試行錯誤しても上手くいきませんでした。

配信や音声チャットが一般的になりつつある現在、この点は大きな弱点といえるでしょう。

まとめ

- Apollo Twin USB

DACの表現力に優れ、立体感や奥行きが必要な制作環境では圧倒的に有利。

ADCも豊かで、音で感動したい/させたい場合にはやはり強い。 - MOTU M2

3万円台とは思えない実力で、特にADCは価格以上。

コンパクトさとバスパワー駆動で外録には最適。趣味制作や歌ってみた用途ならこれで十分。

まずはMOTU M2で十分!

- 趣味・外録・コスパ重視 → MOTU M2

- プロ制作・音質最優先 → Apollo Twin USB

正直、趣味として楽しむならM2で必要十分です。

音質も操作性もコスパも優秀で、「とりあえずこれを選んでおけばOK」という安心感があります。

「これからDTMを始めたい!」という入門者にも、M2はかなりおすすめ。

DTMってどうしても上達に時間がかかるので、その間に新しい機材が次々と出てきます。

なので、最初はM2でサクッと制作を始めて、ガンガン曲を作りながらスキルを伸ばすのがベストだと思います。

本気でやるならApollo Twin

一方で、楽器やボーカルの録音をガッツリやりたい人や、プロ同等のクオリティを目指している人にはApollo Twin USBをおすすめします。

音質はもちろん、UADプラグインが使えるのも大きな魅力。制作環境を一気にプロ仕様へと引き上げてくれます。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

価格帯がまったく違う機材を聴き比べてみましたが、実際のところ「音質の良し悪し」はかなり個人の感覚による部分が大きいです。なので、やっぱり自分で聴いて確かめてみるのが一番早いと思います。

そのうえで、できれば上質な環境音でリスニング比較してみると、違いがより分かりやすくておすすめです。

正直、「3万円台でもここまで良い音で録れるのか!」と感動しました。

この価格帯にはたくさんのモデルがありますが、全部試すのはさすがにお財布的に厳しいので断念しました(笑)。

ぜひみなさんも、いろいろなオーディオインターフェースや音源を聴き比べて、自分が本当に納得できる一台を見つけてください!

百聞は一見にしかず。いや、百聞は“一聴”にしかずですね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

もし良ければ、私のYouTubeや楽曲もチェックしていただけると嬉しいです。

コメント